2019下半年高中语文教师资格证面试真题及答案(1月5日第二批)

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)新课导入

早在十年前,老师曾听过一首京剧韵味十足的通俗歌曲,歌曲名字叫《说唱脸谱》。其中有几句唱词,老师到现在还记忆犹新。这里为大家清唱一下:蓝脸的窦尔敦盗御马,红脸的关公战长沙。黄脸的典韦,白脸的曹操。黑脸的张飞叫喳喳啊……

在京剧中,曹操为什么一定要是个白脸呢?(曹操这人太奸诈了。)奸诈是性情,体现在言行上也体现在面相上。为了更直观地表现曹操的这种奸,京剧只能给曹操一个白脸。唯其脸白,才能把他的一个眼神和任何一个细微的表情都展现出来。但同学们觉得京剧中这种图谱化表现出来的曹操性格真实吗?(不真实)今天,我们就一起来学习曹操的作品《短歌行》,通过他的作品一起来感受一下这个历史人物的真实情怀。【板书:短歌行】

生展示对作者相关及“行”体裁的特点资料搜集的结果,教师进行总结。

(二)整体感知

1.跟读课文,把握诗句节奏。下面请同学们听录音,轻声跟读,在每句停顿处画上斜线,标明朗读节奏。

2.疏通文意

(1)学生小组合作,结合课文注释和工具书自主疏通诗歌意思,并标出疑难之处,讨论,教师巡视点拨。

(2)教师检查自学情况,突破字词上的重点、难点。

老师请同学们把诗歌自由诵读一遍,然后结合课下注释,揣摩诗意。教师走下讲台和学生进行个体交流,了解学生在活动中遇到的问题。

明确:一类是对注释的推究;一类是注释之外的理解。师生共同探讨解决。

3.掌握揣摩诗意的方法

学生提出疑问,教师予以解决,同时总结揣摩诗意方法。教师板书学生疑问。

明确:

“青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。”从修辞、文化入手,揣摩诗意。

“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。”从表达手法入手,理解诗意。

“越陌度阡,枉用相存。契阔谈讌,心念旧恩。”从语境语法入手,揣摩诗意。

“山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。”从使用典故入手,揣摩诗意。

(三)深入研读

1.再读课文,除了刚刚总结揣摩诗意的方法时,体会出的艺术特色,诗中还有哪些艺术特点,请学生独自思考后到黑板列表格。

明确:

表达方式:议论(言志)与抒情有机结合。

语言:简约、含蓄。

写作手法:衬托、用典、起兴。

修辞手法:双关、引用、比喻、设问。

结构:意识流结构、似断似连、回环曲折。

2.老师请一位同学为大家诵读一下这首诗,其他同学完成以下任务。思考,在我们这首诗中,有一种情感反复出现,你能用诗中的一个词来概括出来吗?动笔划出直接体现出这种情感的诗句。

明确:忧。

3.请一位同学把直接体现“忧”的诗句读出来,其他同学思考,诗人忧的是什么?

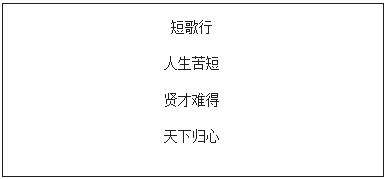

(1)忧的是人生短暂。(对酒当歌,人生几何?)【板书:人生苦短】

(2)忧贤才难得。师生探讨,并找出诗中体现忧的句子。

明确:如青青子衿,悠悠我心。【板书:贤才难得】

4.一般来说,忧的情感让人情绪低落,为何同学们在自由诵读的时候,却声音洪亮,情绪昂扬呢?这首诗还表达了曹操心中的什么情感?从哪些诗句可以看出来?

明确:实现理想、抱负和志向的自信豪迈。“山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。”【板书:天下归心】

(四)拓展延伸

1.与统一天下的壮志相连的是曹操广纳贤才的胸襟,哪个意象能体现这种胸襟?

明确:山容万物,海纳百川,这种壮景把壮志表现得淋漓尽致。

2.初中我们学过的曹操的哪些诗句展现了他的壮志?

明确:《龟虽寿》中“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已”和《观沧海》中“日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里”。

(五)小结作业

小结:人生不满百,长存千岁忧。我们忧青春已逝,时光短暂;我们忧生老疾病,亲友故去;我们忧年轻时学业未成,中年时家庭事业不顺利;但这些忧不足以让我们徒然喟叹,只要有壮志雄心,我们还有什么可忧呢?请同学们齐声将课文诵读一遍。在同学们的诵读中,我们结束了课堂的教学,希望同学们在人生的大课堂中有大收获。

作业:可以结合《鸿门宴》相关情节,讨论刘项二人成败与用人态度的关系,引出曹操的用人观。

【板书设计】

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)复习导入

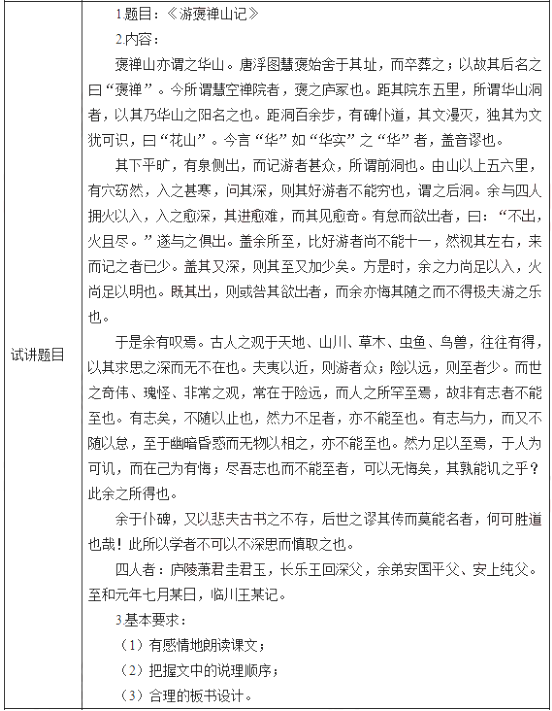

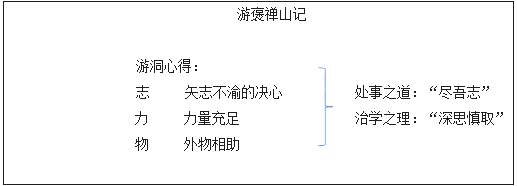

相传王安石推行新法过程中就有“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的豪情壮志,而且他这种对待事情的执着精神,坚定不移的意志就如烙印一般体现在我们本文的许多点滴之处。接下来,让我们继续细细品味本文是如何体现他的这一特点的?【板书标题】

(二)整体感知

同学们,上节课我们对文本内容有了一个整体的把握,文章前两自然段主要讲了记游的内容,默读全文,回忆一下文章后三个段落讲了什么内容呢?

明确:三、四段是写游洞后的心得;最后一段是记游的结尾,补叙同游者的籍贯、姓名和作记时间,以及作者的籍贯、署名。这是写游记的常用的格式。

(三)深入研读

1.齐读文章第三自然段,联系上下文回答,文章这一部分内容是如何阐发的呢?与前面的什么内容有什么关系呢?

明确:作者根据游华山洞产生的心得感受引发思考,进而分析原因为何会产生这种感受。与文章第二自然段相互照应。【板书:游洞心得】

2.作者是通过什么样的方式得出结论的呢?

明确:作者通过古人与今人的对比得出结论,古人游览景物时往往有自己的心得体会,是因为他们深入地思考、深入地游览;而今人他们所到达的地方是那些容易的、简单的,对于那些苦难的、有挑战性的地方往往止步,但那些有价值的、非常之观,往往不是那么轻易可得的。

3.自由朗读第三段,并与同桌进行讨论,今人如何才能像古人一样“有所得”呢?这里作者是如何进行论述的呢?

明确:首先,要有志向,矢志不渝的决心。其次,要有充足的体力,身体上为有所得有一个生理上支撑。最后,要借助外物帮助自己,来更好地实现有所得这一目标。然而这三者都具备也没有做到,就不会难过了。在结尾提出“尽吾志”的处世之道。【板书:志 矢志不渝的决心,力 力量充足,物 外物相助。 处世之道“尽吾志”】

4.默读文章第四段,并联系上下文回答,本段讲了什么内容?与前面的内容有联系吗?

明确:作者根据仆碑上的文字发出感慨,与前面第一段的内容相互呼应,与古书的失传相联系,得出“深思慎取”的治学之理。【板书:治学之理】

(四)拓展延伸

学生自由讨论,谈谈学习本文给了我们怎样的启示?我们应该如何做?

明确:这虽然是王安石在游褒禅山后所得感悟,但用在我们的学习上也恰到好处。处事方面要做到“尽吾志”,只有认清自己,定下合理的目标,才会有正确的行动方向,实现人生的理想。学习方面要做到“深思慎取”,只有这样才不会犯以讹传讹的错误,有自己的真知灼见。【板书:“深思慎取”】

(五)小结作业

小结:回顾本课所学,学生谈收获,教师总结,结束课堂。

作业:课后搜集王安石其他的作品找来读一读,与同学交流心得体会。

【板书设计】

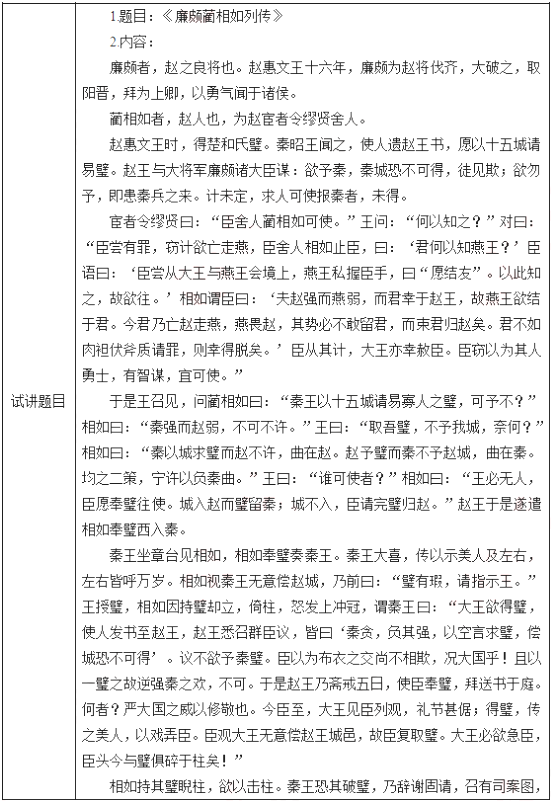

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

西汉史学家司马迁有云:“人固有一死,或重于太山,或轻于鸿毛。”当面临是屈辱的生还是坦然的死时,他毅然决然地选择了生,发愤著书,终成“史家之绝唱,无韵之《离骚》”的《史记》。正因为此,司马迁才对那些在逆境中发愤的英雄,在厄运中不屈的志士,在险境中凛然的豪杰有着深刻的理解;正因为此,他的笔下才会出现那么多有血有肉,呼之欲出的人物。那么,在弱肉强食的战国,又有谁能凭借大智大勇力挽狂澜,谱写一曲英雄的绝唱呢?今天我们就来认识两位智勇双全的英雄人物。【板书:廉颇蔺相如列传】

(二)初读感知

1.多媒体展示司马迁生平及《史记》的简介。

2.初读课文,请学生通读全文,结合文下注释疏通文意,教师用多媒体出示下列句子:

①城入赵而璧留秦;城不入,臣请完璧归赵。

②大王必欲急臣,臣头今与璧具碎于柱矣。

③遂许斋五日,舍相如广成传。

④乃使其从者衣褐,怀其璧,从径道亡,归璧于赵。

⑤卒廷见相如,毕礼而归之。

⑥左右欲刃相如,相如张目叱之,左右皆靡。

(1)请学生结合上下文,同桌两两合作翻译。

(2)请学生分别展示成果,结合学生的问题总结:有一些词的含义及词性发生了改变。

(3)集中讲解6句话中含义及词性改变的词如下:

①完:使动用法,使……完好;

②急:使……急,逼迫;

③舍:名词作动词,安置住宿;

④怀:名词作动词,怀揣着;

⑤归:使……回去;

⑥刃:用刀杀。

(4)请学生结合以上含义再次翻译原句,并进行方法点拨:当用常规思维翻译不通顺时,可考虑是否可通过转换部分词汇的词义及词性,使语句更加合理、连贯。

3.快速浏览课文,谁能用精练的语言概括文中的几个小故事?这几个故事是按照怎样的顺序展开的?

找学生概括,选出其中最佳。

示例:(1)完璧归赵(2)渑池之会(3)负荆请罪;是按照时间顺序展开的。

(三)深入研读

1.默读课文,思考:课文的前两段是介绍本文的两个主人公。传记的一般写法,是在文章的一开头就介绍人物的出身之类。本文开头对二人的介绍与一般传记相同,但读完全文,却又感到其用意不仅如此,还有什么作用呢?

明确:开头简介廉、蔺二人地位、威望的巨大差异,更重要的是突显两人地位的悬殊,影响的大小,为以后矛盾的引线。

2.教师范读,边听边思考:课文是怎样描写蔺相如出场的?这样写有什么作用?

明确:相如是在秦国威逼利诱,赵国君臣束手无策左右为难的矛盾中出场的。虎狼之秦以城求璧,城意少而诈骗多,赵王为难,相如不易,矛盾愈尖锐,愈能显示相如化“两难”为“两全”的智勇。

3.小组讨论,合作探究:蔺相如出使秦国后,与秦国围绕着和氏璧展开了一场怎样的比智比勇的外交较量?用简练的语言概括出来。由此可见蔺相如怎样的思想性格?

明确:矛盾双方围绕“保璧”与“骗璧”展开了三个回合的较量:

第一个回合献璧取璧。献璧之后,相如敏锐地觉察到秦王“无意”偿赵城。章台接见,美人相伴,狂呼万岁,君臣上下,没有一点迎见外臣的礼貌和城意,相如略施小计,收回璧玉,然后,对比赵王“修敬”和“秦王”倨傲,面责秦王无理无偿,最后以人、璧俱碎的誓言来威胁对方,利用秦王贪婪的心理,迫使他不得有“辞谢”割城。

第二个回合,归璧于赵。相如看出秦城“实不可得”,就一方面以“赵王恐,不敢不献”的话来迎合秦王的虚荣心,一方面向秦王考虑到急切不能得璧,被迫接受了条件,于是相如采取断然措施,暗中派人把璧送回赵国。

第三个回合,延斥秦王。蔺相如在大庭广众之下,援引历史,揭露秦国历朝历代,背信弃义的惯用伎俩,并理直气壮地告诉秦王,和氏璧已送回赵国,个人生死,置之度外,秦王无可奈何,至此,相如取得了“完璧归赵”的彻底胜利,化解了赵王的困窘,打击了秦国的威风,捍卫了赵国的尊严。

相如使秦,智斗秦王集中显示了他成竹在胸,从容应对的大智大勇。

4.请学生四人为一小组,合作分析“渑池相会”“负荆请罪”中体现了蔺相如怎样的形象?

明确:沉着机敏,眼光长远,有全局观,为人宽容,将国家利益放在个人利益之上。

(四)拓展延伸

这篇课文原文还有一段文字:

是岁,廉颇东攻齐,破其一军。居二年,廉颇复伐齐畿,拔之。后三年,廉颇攻魏之防陵、安阳,拔之。后四年,后四年,蔺相如将而攻齐,至平邑而罢。其明年,赵奢破秦军阏与下。

试翻译这段文字,并说说作者写这段文字的用意。

(五)小结作业

小结:文章包含丰富的文言知识,通过三件事,呈现了廉颇和蔺相如鲜活的人物形象。

作业:对比阅读《鸿门宴》和《陈涉世家》,思考司马迁对于人物的塑造有何共同之处,下节课分享。

小结:师生共同总结,升华情感。

作业:1.背诵本首古诗;2.搜集表达思乡之情的常见意象。

【板书设计】

-

《普通话》精讲班教材精讲班765人已预约立即预约2022-04-15 15:05:03

-

幼儿教师临考速成班钻石无忧班801人已预约立即预约2022-04-15 15:05:29

-

小学教师临考速成班教材精讲班834人已预约立即预约2022-04-15 15:21:42

-

中学教师临考速成班教材精讲班795人已预约立即预约2022-04-15 15:24:05

-

中学考前救命大法专题班教材精讲班807人已预约立即预约2022-04-15 15:31:55

-

小学考前救命大法专题班教材精讲班915人已预约立即预约2022-04-15 15:32:37

-

幼师考前救命大法专题班教材精讲班761人已预约立即预约2022-04-16 15:33:36