2019下半年高中语文教师资格证面试真题及答案(1月5日第一批)

一、考题回顾

二、考题解析

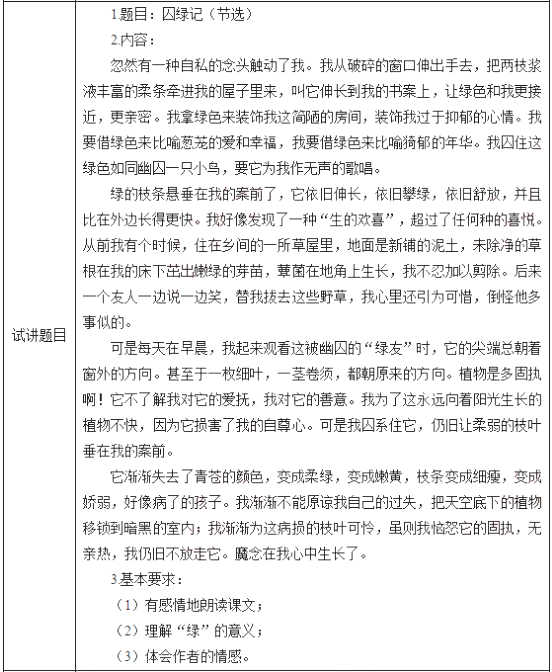

【教学过程】

(一)导入新课

同学们,我们刚刚欣赏了北国的秋色,在饱尝了故都的秋味之后,大家一定意犹未尽,对于北方的风光,还恋恋不舍,尤其对于北京这个有着深厚文化底蕴的城市,还有很多期待。今天我们就再来学习一篇同样是描绘北平景色的文章──《囚绿记》,体会一下作者深沉的“爱绿”之情。【板书题目】

(二)整体感知

1.教师范读,学生朗读。

2.理清思路,思考问题,作者在这一部分写了什么内容?

明确:囚绿。【板书:囚绿】

(三)深入研读

1.作者为什么对“绿”如此挚爱,又为何要“囚绿”?

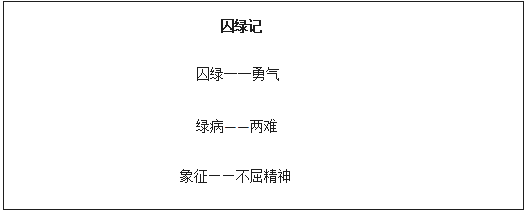

明确:作者在文中不吝笔墨地赞美了“绿”。比如:绿色是多么宝贵啊!它是生命。看到这里我就联想到欧亨利的一篇小说《最后的常春藤叶》。不幸患上肺病的琼珊,心情低落。她说,等到那最后一片常春藤落叶的时候自己将死去。画家老贝尔曼为挽救她年轻的生命,在一个暴风雨之夜将象征着希望的“最后的叶子”画在了墙上,而他自己却因着凉死于肺病。老贝尔曼为了爱而死,为了生命而死,可算死得其所,而那最后一抹绿留给生者的是生活的希望,是战胜困难的勇气。【板书:勇气】

2.文章中采用了象征手法,找出来分享给大家,并思考这样写的好处是什么?

明确:联系当时中国的现实情况,我们对“绿”的认识应该更进一步,它的不屈,它的顽强正象征着作者和广大人民坚贞不屈的民族气节,在预习课文的时候我们知道,作者正是因不屈于日本宪兵的迫害而遭酷刑逝世。作者对“绿”的歌颂正是对中国人民在敌人的铁蹄下不屈不挠精神的颂赞。一篇文章文质优美固然重要,但好的文章贵在立意,它一定是充满着时代气息,并结合了作者鲜明的写作个性,能够撩拨起人们的阅读兴趣的,它往往给人们带来精神上的洗礼。象征是通过特定的容易引起联想的形象表现与之相似或相近特点的概念、思想或感情的艺术手法。【板书:象征——不屈精神】

3.作者“囚绿”后,“绿”有哪些变化,作者的情感又有怎样的变化?

明确:“囚绿”后,作者发现“绿”有点病损,有一些后悔和内疚,但仍不放走它。在这里,作者对“绿”既怨怒又爱怜,既欲开释又难舍的两难心态表现得很到位。【板书:绿病——两难】

(四)拓展延伸

请同学们看大屏幕上庄子的寓言故事:鲁国的郊外飞来一只很大的海鸟,鲁国国君很喜欢,就毕恭毕敬把这只海鸟迎进了太庙,演奏《九韶》这样庄严的音乐取悦它,准备了美酒给它喝,宰羊牛给它吃,每天用这样的礼节仪式供奉,结果呢?这只海鸟目光迷离,神色忧郁,郁郁寡欢,三天就死了。看完之后你有何感悟?

明确:面对人生百态,面对种种冲突,有多少时候我们站在了他人的立场考虑事情呢?很多的纷争往往就是因为站在自我的立场,用自己狭隘的眼光去判断评价,造成了诸多的格格不入。

(五)小结作业

小结:作者以他的生命唱出一曲绿色的歌,以不屈的意志去迎战敌人的刺刀。他通过对那一抹绿的歌唱,表达了对中国人民坚贞不屈精神的赞扬,同时引发了我们对现实的思考,无论怎样的境遇,我们都要克服生活的困难,像作者一样,用自己的生命照亮民族的心灵。

作业:对于作者因为“爱绿”而“囚绿”的做法你赞同吗?为什么?字数要求600字以上。

【板书设计】

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)新课导入

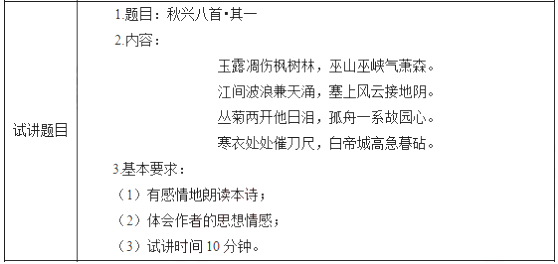

古有很多悲秋之作,也有颂秋的作品,请结合题目“秋兴”二字,来说说你对秋的感触。进而走进杜诗《秋兴八首(其一)》秋天里的情境。【板书标题作者】

(二)整体感知

1.古诗介绍

从格律上看,古诗可分为古体诗和近体诗。古体诗也称古诗、古风。古体诗格律自由,不拘对仗、平仄,押韵较宽,篇幅长短不限,句子有四言、五言、六言、七言体和杂言体。近体诗,又称今体诗或格律诗,指格律诗体。在近体诗篇中句数、字数、平仄、押韵都有严格的限制。近体诗是唐代以后的主要诗体。近体诗包括绝句(五言四句、七言四句)、律诗(五言八句、七言八句)、排律(十句以上)三种,以律诗的格律为基准。

2.教师展示朗读节奏。

玉露/凋伤/枫树林,巫山/巫峡/气萧森。江间/波浪/兼天涌,塞上/风云/接地阴。

丛菊/两开/他日泪,孤舟/一系/故园心。寒衣/处处/催刀尺,白帝城高/急暮砧。

3.男生齐读,女生评价;女生齐读,男生评价;全班齐读,学生互评,讲师评价。

明确:通过读诗,注意节奏、情感的体会;学生互评,教师总结,有助于正文解析。

(三)深入研读

1.首联“玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。”──说说你对首联的理解?

明确:写出了夔地露冷枫丹、万物萧森的景象。“凋伤”本来寓衰飒之气,但露是玉露,树是枫林,反而在萧索中见出了富丽景象,格调颇为劲健。而言“气萧森”,则非但指草木摇落,亦且涵盖江山万象,为第二联蓄势。

2.颔联“江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。”──结合首联,赏析颔联。

明确:承上展开──江间,写巫峡;塞上,写巫山。波浪在地,却说兼天而涌;风云在天,却言接地而阴。诗人纵目驰骋,自下而上,自上而下,生动地写出了巫山巫峡的萧森气象。

3.颈联“丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。”──颈联的描写有哪些变化?

明确:不再继续写景,转而由景生情,抒发感慨,即由秋天景物触动羁旅情思,“故园心”实则是思念长安的心情。【板书:景:秋景】

4.尾联“寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。”──你对尾联的理解是什么?

明确:诗人将关注的焦点转移到生活中来。又在赶制冬天御寒的衣服了,白帝城上捣制寒衣的砧声一阵紧似一阵。看来又一年过去了,作者对故乡的思念也愈加凝重,愈加深沉。【板书:情:悲国悲己】

5.探究情与景的关系。

明确:情景交融。【板书:情景交融】

(四)拓展延伸

结合以上分析,对此诗进行散文化的改写。

(五)小结作业

小结:师生共同总结

作业:请赏析刘禹锡的《秋词》。

【板书设计】

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)新课导入

(谈话导入)我们学过很多李白的诗歌,你对李白诗歌印象最深的一点是什么?请几位同学来谈。1.李白属于浪漫主义诗人,他的诗中夸张成分非常多。给人感觉非常豪放,他说的东西让人看了以后过目不忘。2.李白的诗中洋溢着飘逸豪放的感情,他的诗向来直抒胸臆,狂放不羁,非常奔放,倾斜着浪漫主义的激情。李白的有些诗歌在我们读来虽然不能理解它的真正含义,但李白诗歌的字里行间都充满了自己的浪漫主义激情。我们欣赏李白诗歌也要带着这种感情去欣赏。3.李白主要是豪放,利用大量奇特的想象写他的诗,我们读起来会很生动、具体,印象特别深刻。豪放、夸张、丰富的想象,这些都是李白诗歌浪漫主义风格的最具体的表现。今天我们一起来学习李白的一首《蜀道难》。再次感受一下李白浪漫主义诗歌风格的艺术魅力。(板书课题)

(二)整体感知

1.教师范读,提示学生听的时候注意感受诗歌风格,生跟读,通过听读,感受这首诗歌有怎样的风格。

2.指导诵读,感受诗风。

乐府诗大多具有咏叹的意味这首诗言蜀道之险,有“风人之义”,咏叹的意味尤浓,诵读时必须把握这个基调,才能再现诗中的意境,下面试分层加以解说:

①“噫吁……难于上青天”

明确:这两句统摄全诗,奠定了诗的咏叹基调,感情是豪放的,要读得很有声势。全用散文化的句子,表明这是诗人在仰望蜀道时情不自禁,脱口而出,也显示了感叹的强烈。“噫吁”是惊异之辞,“危”“高”,一义重出,极言蜀道高峻“乎”“哉”,皆可有延长音“蜀道之难”,可读得平缓,略作停顿后,再用升调读“难于上青天”五字,如此则全诗主旨自明。

第一节朗读指导:声音要高亢有力,干净流畅;要有被震撼的压迫感,不宜将尾音拉得过长,因为还有下文。

②“蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜!”

明确:蜀道能使红润的脸色枯萎,应读出害怕的感情,声音也应该越来越低沉。

③“蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟”

明确:这是全诗的结束语主旨句的第三次出现,要读得缓慢些,有深沉的慨叹意“侧身西望”后稍作停顿,再用渐慢渐弱的声调读“长咨嗟”三字,若有余音,以发人深思。

通过对主旋律的诵读,诗歌一唱三叹的风格就体现出来了。

(三)深入研读

1.通过朗读课文后,可以得到,哪句话是贯穿全文的中心句?

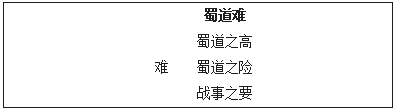

明确:蜀道之难,难于上青天。【板书:难】

2.反复诵读课文,小组合作探究,思考:诗歌分别从哪个角度突出了蜀道难。

明确:历史的角度:不与秦塞通人烟、鸟道、地崩山摧壮士死。

行人的角度:山势高危,难以度过。

3.李白为什么要极写蜀道难呢?哪些句子体现了他的意图?

明确:问君西游何时还?畏途巉岩不可攀;其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉;锦城虽云乐,不如早还家。这首诗以咏叹为基调,分别说了蜀道之高,蜀道之险,蜀中战祸之烈,而战祸之烈是由于蜀道高险给割据者创造了良好条件的缘故。因此,对军事叛乱的警惕正是诗人的主旨所在。【板书:蜀道之高、蜀道之险、战事之要】

(四)拓展延伸

有感情地朗读诗歌,再次体会蜀道之难及诗歌的豪放。

(五)小结作业

小结:师生共同总结

作业:请你结合作者心境写一篇读后感,字数不限,感情真挚。

【板书设计】

-

《普通话》精讲班教材精讲班765人已预约立即预约2022-04-15 15:05:03

-

幼儿教师临考速成班钻石无忧班801人已预约立即预约2022-04-15 15:05:29

-

小学教师临考速成班教材精讲班834人已预约立即预约2022-04-15 15:21:42

-

中学教师临考速成班教材精讲班795人已预约立即预约2022-04-15 15:24:05

-

中学考前救命大法专题班教材精讲班807人已预约立即预约2022-04-15 15:31:55

-

小学考前救命大法专题班教材精讲班915人已预约立即预约2022-04-15 15:32:37

-

幼师考前救命大法专题班教材精讲班761人已预约立即预约2022-04-16 15:33:36